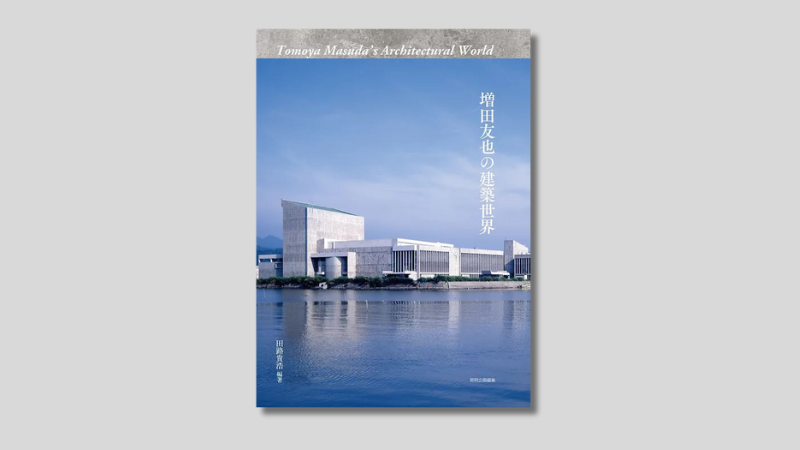

【2024年8月号書評】『増田友也の建築世界』(田路貴浩 編著/英明企画編集)

『増田智也の建築世界』

編著=田路貴浩

英明企画編集/2023年/304頁/B5変形判/5,940円(税込)

増田友也による「言葉と物」をめぐる営みを解き明かす

評者:笠原一人(京都工芸繊維大学准教授)

増田友也(1914年~1981年)といえば、戦後長く京都大学で建築設計を指導した建築家として、また建築論と呼ばれる分野を確立させた研究者として知られている。時に、東京大学で同様の立場にあり1歳違いの丹下健三(1913年~2005年)と比較されながら、共に戦後日本を代表するプロフェッサー・アーキテクトと位置づけられてきた。しかしそんな位置づけに反して、増田はこれまで謎に包まれた存在であったと言える。

その原因の一つは、旺盛な建築の設計活動に反して作品集が少なく、そのことに比例するように、社会での建築家としての知名度が低かったことであろう。

生前の作品集として、『現代日本建築家全集14 吉武泰水・増田友也・内田祥哉・高橋靗一』(三一書房、1972年)が知られるが、これは4人の建築家を合わせて1冊の作品集とされている。没後には、『増田友也:生誕100周年記念建築作品集』(増田友也生誕100周年記念事業会、2015年)が発行されたが、これは京都工芸繊維大学美術工芸資料館で開催された同タイトルの展覧会の小さな図録として発行されたもので、広く流通したものではない。

また増田が確立した建築論の成果として、『建築的空間の原始的構造』(ナカニシヤ出版、1978年)や『家と庭の風景 : 日本住宅の空間論的考察』(ナカニシヤ出版、1987年)、『増田友也著作集(全5巻)』(ナカニシヤ出版、1999年)などが挙げられる。しかしいずれも難解であることから、一部の専門家には受け入れられても、人口に膾炙する存在ではなかった。

さらに言えば、増田によって生み出される深い思索と旺盛な建築作品がどのような関係にあったのか、その「言葉と物」の関係が理解しにくかったことも原因しているだろう。それは、常に巧みに言葉や概念を操り、建築作品をダイレクトに同時代の社会的、文化的な文脈に位置づけようとした丹下健三とは対照的であったと言える。

そんな増田の建築設計と建築論の概要、そしてその「言葉と物」の関係を解き明かす初めての書籍。それが『増田友也の建築世界』(英明企画編集、2023年)である。当初この書籍は、2021年に京都大学博物館で開催された「増田友也の建築世界—アーカイブズにみる思索の軌跡―」展の図録として刊行される予定だった。しかし同展の準備中に「増田友也の設計活動に関する情報が次々と集まってきた」ことで、「徐々に増田友也の建築論と建築設計の密接な関係が見えてきた」ため、「図録の刊行を見送」ったという※。その後2年の時を経て、ようやく刊行されたものである。

本書では、概ね時系列に沿って、増田の建築作品が写真や図面資料を通して紹介されている。第1章「建築家への序奏」の京都帝国大学の卒業設計「青少年刑務所」から始まり、第2章「戦後復興期の建築家として」では、古川邸(現・小林邸)、近年解体された鳴門市市民会館、鳥羽下水処理場ポンプ場(現・鳥羽水環境保全センターポンプ場)などが紹介されている。第3章「経済成長のなかの風景」では、近年再評価が高まる「衣笠山の家」や、解体された東山会館、智積院会館、実現しなかった京大会館計画(第1期案)などに加えて、従来ほとんど知られていない万博計画や琵琶湖計画などの都市計画も含まれる。第4章「風景論から存在論へ」では、近年保存活用への関心が高まっている豊岡市民会館や京都大学総合体育館、遺作となった鳴門市文化会館などが紹介される。第5章では「保存される思索と制作」と名付けられ、近年の増田の建築関係資料の整備や、解体された鳴門市市民会館のアーカイブ活動、展覧会「増田友也の建築世界」が紹介されている。

重要なのは、これらの建築作品の間に挿入された論考である。「増田友也―あるモダニズム建築家の思索と制作の軌跡―」「森田慶一から増田友也へ―建築論の京都学派にみるアルケーの思索―」「家・方格基準線・庇」「鳴門市文化会館の設計過程とデジタル保存」 などの長文の論考に加えて、章や節の末尾には、「戦時下満州の増田友也」「増田友也と海外」「建築論研究の始動」「『構造的現実と表現的真実』を読む」「増田友也とアソシエイツ」「増田友也と山本格二」 といったコラムが挿入されている。加えて建築作品ごとに解説も付されている。これらが補助線となって、増田の「言葉と物」との関係が解き明かされていく。

では、その関係はいかなるものであったのか。本書の巻頭に掲げられた田路貴浩の論考、「増田友也―あるモダニズム建築家の思索と制作の軌跡」に従えば、増田による建築の思索は1950年代の造形原理の探究から、1960年代の「風景」の探究、そして1970年代の存在論へとテーマが移行する。

造形原理の探究は、「交通空間」から「囲い」「隔離(半隔離)」「構立て」 へと向かうという。建築作品では、それらが建物を繋ぐ廊状の空間や距離を隔てる壁、柱梁による構造体などとして現れる。1950年代の増田の建築作品を支える造形原理である。

その後、増田の関心は、内部空間の象徴性を経て外部空間の「風景」へと移っていくという。京都での景観論争が契機となり、民族に根差した大地から立ち上がる固有の「風景」を探究するようになる。この「風景」を支えるのは、方形グリッドの「方格性」やその延長による「有軸性」であり、その上に抽象的なモダニズムの言語に基づく屋根や立体的なボリュームが配置されることで、空間が現象することになる。1960年代の京都市の上下水道施設群や万博計画、琵琶湖計画などは、「風景」の創造として生み出されたものだという。

そして最後に探究されたのが、道元の時空論やハイデガーの存在論を手掛かりとした、建築の「元初」や「存在」、さらにその先に見出されるあるがままの自然、あるいは生成としての「ピュシス」である。それは具体的な建築作品の問題ではなく、あらゆる建築の創造の始まりや原理に言葉で迫る営みであるが、ではそこではもはや「言葉と物」は無関係なのか。田路は、その問いに対する答えとして生み出されたのが、増田の遺作となる鳴門市文化会館だと位置づけている。

こうした複数の論考によって、増田の思索が、常に具体的な建築作品との関係の中で、また具体的な建築作品が契機となって深められていく様子が明らかにされている。そこにこれまでの増田の謎を解く本書の意義がある。

建築の制作において、「言葉と物」は常に深い関係にあるはずだが、それは決して一対一対応ではない。あるいは建築の原理の探究は、決して言葉だけの世界なのではなく、常に物としての建築が介在している。本書は、そんな建築の制作における「言葉と物」との関係を、読者に考えさせてくれる。

そのことは、モダニズムのもうひとつの可能性を我々に示してくれていると言える。増田の思索は、抽象的な造形言語に基づき高度な構造技術に支えられた、いわゆるモダニズム建築を通して可能となっている。モダニズムは、従来、近代化社会を支える技術やデザイン、美学の問題として、あるいは建築家の個人の思想を表現するものとして語られてきた。しかし増田によって示されるのは、時代や個人を超えて、建築の原理や存在の問題に内省し遡行する手がかりとなり得るものとしてのモダニズム建築である。時代の産物としてのモダニズムを超えた建築の普遍的な問題が、モダニズムによってこそ示されている。モダニズムが、モダニズムに内在する豊かさを自ら照らし出していると言える。

近年、増田の建築作品は各地で解体が進んでいる。それは、これまで増田による「思索と制作」が「保存」されず、社会の中でほとんど理解されていなかったことにも起因している。本書は、もはや増田が戦後日本を代表する建築家であるばかりではなく、建築の普遍的な問題に肉薄する人類を代表する建築家であったことを示してくれている。増田による「言葉と物」をめぐる営みが広く理解される端緒となることだろう。

■註

※田路貴浩「刊行にあたって」、『増田友也の建築世界』、3頁

笠原一人(かさはら・かずと)

1970年 兵庫県に生まれる。1998年 京都工芸繊維大学⼤学院博士課程修了。2010~2011年 オランダ・デルフト工科大学客員研究員。現在、京都工芸繊維大学准教授。一般社団法人リビングヘリテージデザイン(旧住宅遺産トラスト関西)理事。単著に『ダッチ・リノベーション』(鹿島出版会)。共編著に『村野東吾のリノベーション』(国書刊行会)、『建築家浦辺鎮太郎の仕事』(学芸出版社)、『建築と都市の保存再生デザイン』(鹿島出版会)ほか。